臭氧層破壞引起的紫外線輻射增加對陸地食物鏈的影響

藏南曲布剖麵二疊紀末期黑色頁岩

曲布剖麵二疊-三疊係過渡地層中發現的花粉化石(阿裏粉)

(神秘的地球uux.cn)據中國科學院南京地質古生物研究所:2.52億年前的二疊紀末大滅絕造成了約81%的海洋物種和89%的陸地物種滅絕,其主要原因被認為是大規模火山噴發導致的環境變化,但仍缺乏環境因素影響陸地生態係統的直接證據。中國科學院南京地質古生物研究所劉鋒研究員與英國、德國同行等合作,通過研究該時期化石花粉粒中“防曬霜”含量的變化,發現臭氧層破壞導致二疊紀末陸地生物大滅絕的直接證據,研究成果於2023年1月6日在線發表於國際知名期刊《科學進展》(Science Advances)。

二疊紀末期的大滅絕事件是顯生宙最大一次滅絕事件。科學家們普遍認為二疊紀末期西伯利亞大火成岩省的噴發造成的全球溫室氣體增加,全球變暖以及海洋酸化可能是引起這次滅絕的主要誘因。但對於這些環境因素如何影響陸地生態係統到目前還有很多爭論。

一些孢粉學家在陸相二疊—三疊紀過渡剖麵發現了一些畸形孢子和花粉,推測這些畸形孢子或花粉可能是由西伯利亞大火成岩省噴出的鹵族元素造成的全球臭氧層破壞誘發的紫外線輻射增加引起的。但通過對現代植物中產出的畸形孢子和花粉的研究表明,這些畸形花粉和孢子產生的環境背景十分複雜,幹旱、空氣汙染以及植物體的外傷都有可能誘發植物體產生畸形孢子或花粉,所以單憑在陸相二疊-三疊紀過渡剖麵發現的少量畸形孢子和花粉並不能直接證明二疊紀末期大滅絕期間存在全球臭氧層空洞引起的紫外線輻射增加。

植物體需要陽光進行光合作用,為植物體生長提供能量,但又要避免陽光中有害的紫外線對植物體特別是植物生殖細胞(孢子和花粉)中遺傳信息的破壞。為了適應陸地輻射環境,陸生植物演化出了一些調控機製,以減少紫外線對植物體的傷害。在植物體的生殖細胞中這種機製表現為植物的孢子和花粉的外壁中含有大量功能與“防曬霜”十分相似的化合物(香豆酸和阿魏酸),這些化合物可形成共振穩定的酚自由基,抵抗紫外線引起的氧化作用,從而保護脆弱的孢子和花粉,為陸生植物的傳播和繁衍提供了保障。

現代植物學家已經觀察到植物體可以根據周圍的紫外線輻射環境,自動調節其生殖細胞外壁“防曬霜”的含量,同時這些“防曬霜”可以在惰性的孢子和花粉外壁中保存很長時間。因此,理論上我們可以通過對這些孢子和花粉中“防曬霜”含量的測定反推地質曆史時期大氣紫外線輻射強度。

研究團隊運用傅裏葉變化紅外光譜,對產自我國西藏南部二疊——三疊紀過渡剖麵的1011粒阿裏型花粉中的香豆酸和阿魏酸進行了定量測量,通過對這些花粉產出的紅外光譜的大數據分析,發現在二疊紀末大滅絕期間地層中花粉外壁的香豆酸和阿魏酸含量明顯高於滅絕前後化石花粉中該化合物的含量。直接證明了二疊紀末期大滅絕期間存在全球紫外線輻射增加的現象。同時,研究團隊也對剖麵地層的有機碳同位素和汞的濃度進行了分析,發現這兩個指標的異常波動與化石花粉中出現大量香豆酸和阿魏酸的層位基本相當,進步確認二疊紀末期全球紫外線輻射的增加可能是由於當時劇烈的火山活動引起的。

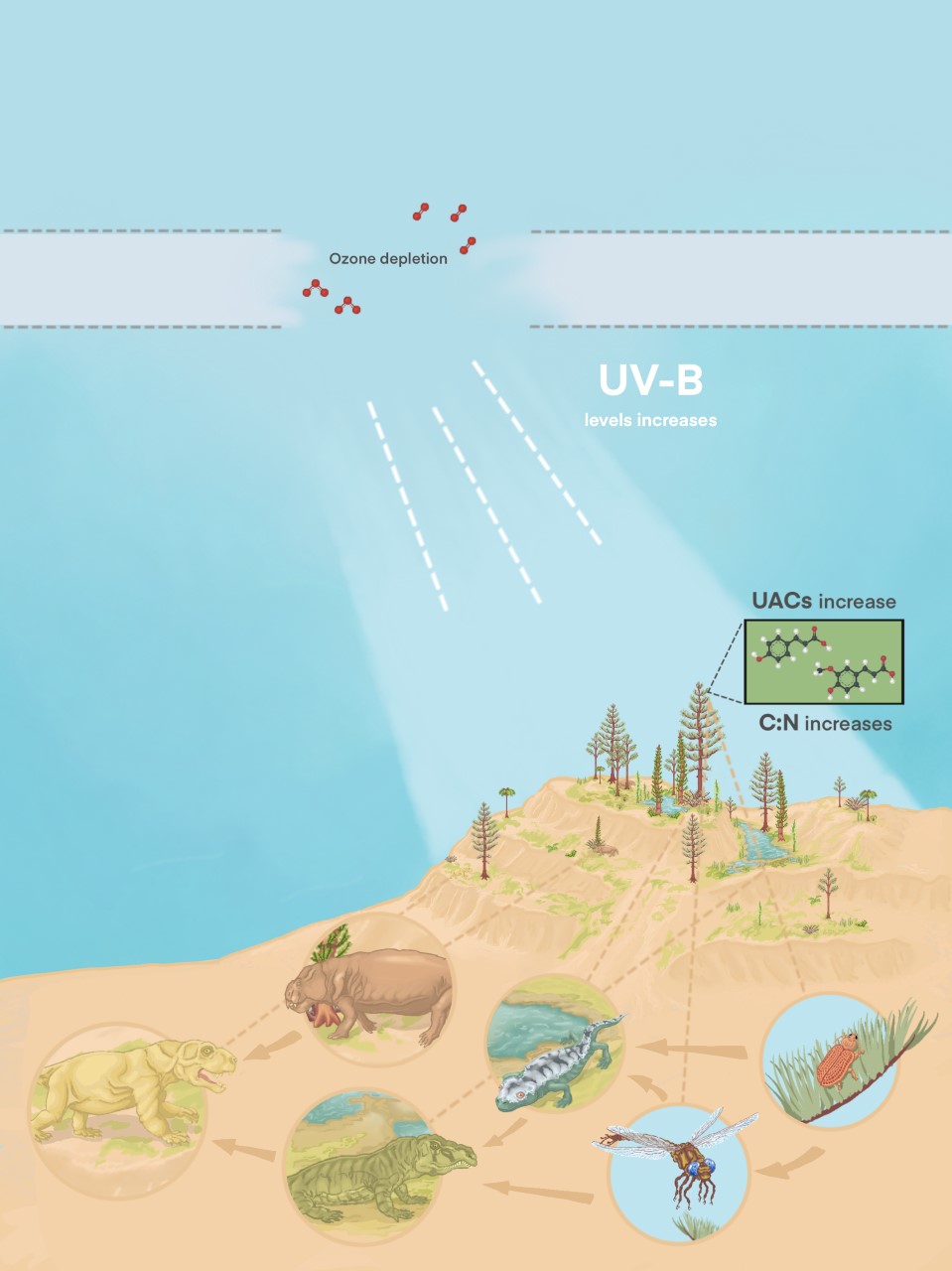

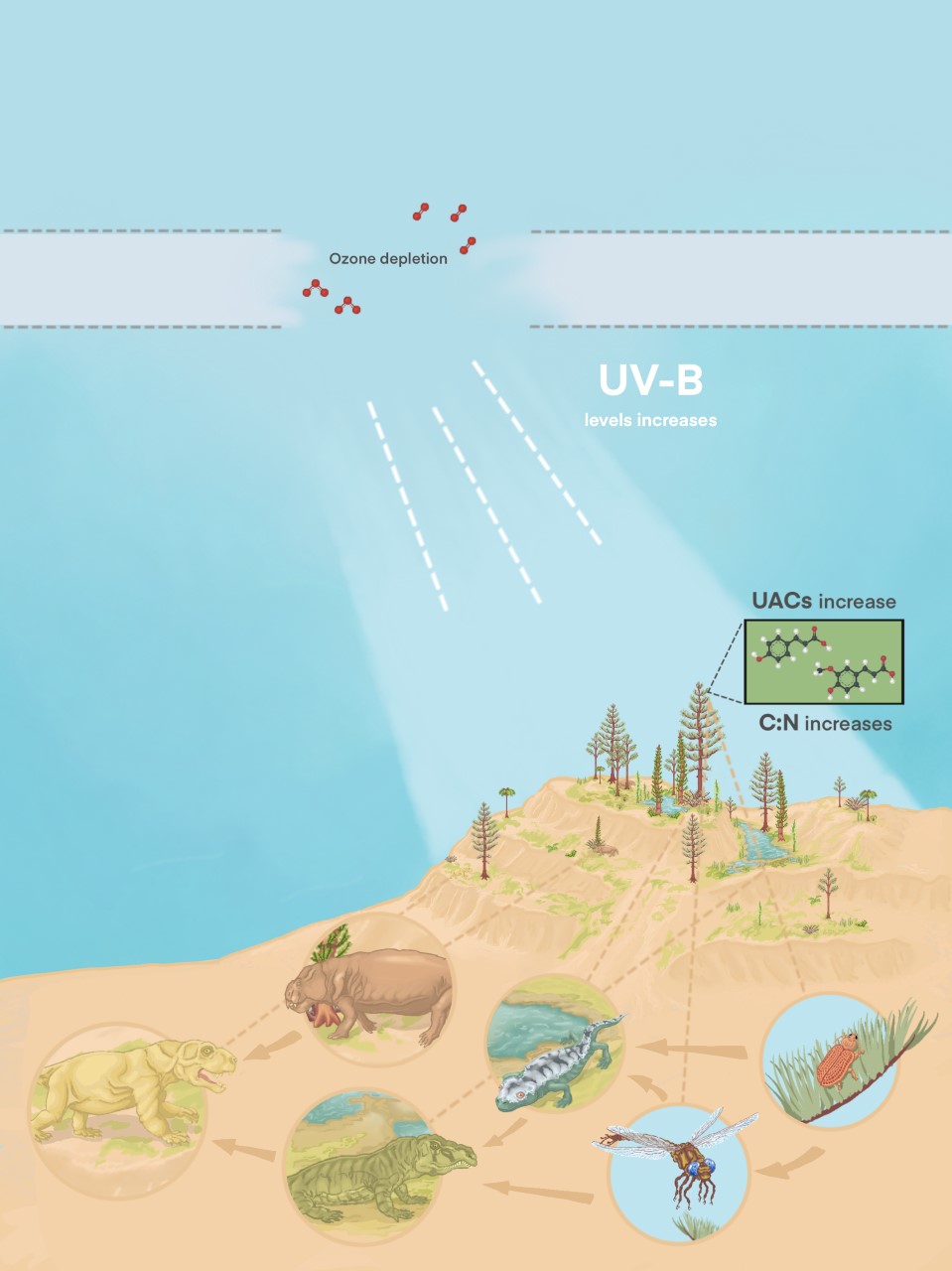

空氣中紫外線輻射量的增加對整個陸地生態係統具有深遠的影響。由於紫外線不僅對植物的生殖細胞具有很強的殺傷作用,同時也會對植物體葉肉細胞造成破壞。為了抵禦紫外線對葉肉細胞的破壞,植物體會在其葉片中大量合成葉黃素、香豆酸和阿魏酸等,相應減少葉綠素的合成,從而導致植物體光合作用的減弱,進而使得植物體對於溫室氣體吸收能力減弱,進一步加重了二疊紀末期火山噴發引起的全球溫室氣體增加。另外,葉肉中的葉黃素、香豆酸和阿魏酸等對於食草動物以及昆蟲來說是一種很難消化且營養價值較低的化合物,所以紫外線輻射的增加間接影響了陸地食物鏈,可能是導致二疊紀末陸地食草動物以及昆蟲大滅絕的主要原因。

該研究得到國家自然科學基金委、第二次青藏高原科學考察與研究、中科院戰略性先導科技專項(B類)、德國研究基金會、自然環境研究委員會和人類前沿科學計劃的資助。

論文相關信息:Liu, F.*, Peng, H.P., Marshall, E.A.J., Lomax, B.H., Bomfleur, B., Kent, M.S., Fraser, W.T., Jardine, P.E.* (2023). Dying in the Sun: Direct evidence for elevated UV-B radiation at the end-Permian mass extinction. Science Advances 9, eabo6102. http://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abo6102.

相關:2.5億年前花粉自帶“防曬霜”揭秘臭氧層破壞

(神秘的地球uux.cn)據中國科學報(沈春蕾):2.52億年前的二疊紀末大滅絕造成了約81%的海洋物種和89%的陸地物種滅絕,其主要原因被認為是大規模火山噴發導致的環境變化,但仍缺乏環境因素影響陸地生態係統的直接證據。

近期,中國科學院南京地質古生物研究所研究員劉鋒與英國、德國同行合作,通過研究該時期化石花粉粒中“防曬霜”含量的變化,發現臭氧層破壞導致二疊紀末陸地生物大滅絕的直接證據。相關研究成果1月6日在線發表於《科學進展》(Science Advances)。

為什麽古老的花粉粒中會有“防曬霜”呢?這些“防曬霜”又是如何揭示二疊紀末大滅絕期間的全球臭氧層破壞的呢?

“防曬霜”含量反推紫外線輻射強度

二疊紀末期的大滅絕事件是顯生宙最大一次滅絕事件。已有的研究發現,二疊紀末期西伯利亞大火成岩省的噴發造成的全球溫室氣體增加,全球變暖以及海洋酸化可能是引起這次滅絕的主要誘因。

然而,對於這些環境因素如何影響陸地生態係統目前還有很多爭論。

孢粉學相關研究人員在陸相二疊—三疊紀過渡剖麵發現了一些畸形孢子和花粉,推測這些畸形孢子或花粉可能跟由西伯利亞大火成岩省噴出的鹵族元素相關,其造成全球臭氧層破壞,進而誘發紫外線輻射增加,引起畸形。

相關研究人員通過對現代植物中產出的畸形孢子和花粉的研究表明,這些畸形花粉和孢子產生的環境背景十分複雜,幹旱、空氣汙染以及植物體的外傷都有可能誘發植物體產生畸形孢子或花粉。

但劉鋒告訴《中國科學報》:“單憑在陸相二疊—三疊紀過渡剖麵發現的少量畸形孢子和花粉,並不能直接證明二疊紀末期大滅絕期間存在全球臭氧層空洞引起的紫外線輻射增加。”

植物體需要陽光進行光合作用,為植物體生長提供能量,但又要避免陽光中有害的紫外線對植物體特別是植物生殖細胞(孢子和花粉)中遺傳信息的破壞。為了適應陸地輻射環境,陸生植物演化出了一些調控機製,以減少紫外線對植物體的傷害。

研究人員發現,在植物體的生殖細胞中這種機製表現為,植物的孢子和花粉的外壁中含有大量功能與“防曬霜”十分相似的化合物(香豆酸和阿魏酸),這些化合物可形成共振穩定的酚自由基,抵抗紫外線引起的氧化作用,從而保護脆弱的孢子和花粉,為陸生植物的傳播和繁衍提供了保障。

植物學家已經觀察到現代植物體可以根據周圍的紫外線輻射環境,自動調節其生殖細胞外壁“防曬霜”的含量,同時這些“防曬霜”可以在惰性的孢子和花粉外壁中保存很長時間。“理論上,我們可以通過對這些孢子和花粉中‘防曬霜’含量的測定,反推地質曆史時期大氣紫外線輻射強度。”劉鋒說。

顯微鏡下手動挑選1011粒花粉化石

劉鋒帶領研究團隊運用傅裏葉變換紅外光譜,對產自我國西藏日喀則市紮西宗鄉曲宗村曲布剖麵,即二疊——三疊紀過渡剖麵的1011粒阿裏型花粉中的香豆酸和阿魏酸進行了定量測量,通過對這些花粉產出的紅外光譜的大數據分析發現,在二疊紀末大滅絕期間地層中花粉外壁的香豆酸和阿魏酸含量明顯高於滅絕前後化石花粉中該化合物的含量,直接證明了二疊紀末期大滅絕期間存在全球紫外線輻射增加的現象。

“在孢粉保存的過程中,會不會混入其它物質影響研究結果呢?”麵對記者的提問,劉鋒解釋道:孢粉保存的過程中有可能會混入一些無機物,主要是物理的侵入,但混入有機物的可能性非常小,因為孢粉的外壁是目前世界上已知最惰性(耐腐蝕)的有機物,幾乎不與任何化學試劑發生反應,所以就很難混入有機物。“這也確保了我們研究的請準性。”

“這1011粒花粉化石都是我們一粒一粒從顯微鏡下挑出來的。”劉鋒向《中國科學報》介紹,“第一次操作時候手抖的厲害,當天就撞碎了三根毛細管,每根管1500元,很是心疼啊!”

劉鋒團隊在研究中遇到的最大的困難是孢粉樣品太小,挑樣極其艱難。“我們用了最先進的Eppendorf細胞操作工具,勉強提高了挑樣的速率。”劉鋒說,“但由於經費有限,我們沒有買Eppendorf電子操作手臂,都是用自己的手控製毛細管去挑選孢粉。”

在經曆了上千次的操作後,現在劉鋒和學生的手臂操作已經非常穩定,抖動都不超過幾微米級。

劉鋒還指出,現在市麵上常見的傅裏葉變換紅外光譜都不是專門用來測量花粉的,因此用來測量這麽小的物體後得到的信號都很小。“我們找遍國內多家實驗室後,發現僅有上海島津實驗室可以讓我們測量花粉這麽小的物體。盡管後期獲得的光譜信號還是不算大,我們使用了一些數學算法,放大了這些信號,最終克服了儀器精度的困難。”

存活的植物帶動了其他物種滅絕

”此前的研究為了解釋陸地物種滅絕,往往認為植物先滅絕,再帶動其他陸地物種滅絕。”劉鋒告訴《中國科學報》,“我們的研究發現,植物在二疊紀末大滅絕並沒有滅絕,其中包括我們研究的阿裏型花粉的母體植物。雖然這些植物沒有滅絕,但依然影響並帶動了其他物種滅絕。”

為此,劉鋒團隊對剖麵地層的有機碳同位素和汞的濃度進行分析後發現,這兩個指標的異常波動與化石花粉中出現大量香豆酸和阿魏酸的層位基本相當,進一步確認二疊紀末期全球紫外線輻射的增加可能是由於當時劇烈的火山活動引起的。

“空氣中紫外線輻射量的增加對整個陸地生態係統具有深遠的影響。由於紫外線不僅對植物的生殖細胞具有很強的殺傷作用,同時也會對植物體葉肉細胞造成破壞。”劉鋒介紹,為了抵禦紫外線對葉肉細胞的破壞,植物體會在其葉片中大量合成葉黃素、香豆酸和阿魏酸等,相應減少葉綠素的合成,從而導致植物體光合作用的減弱,進而使得植物體對於溫室氣體吸收能力減弱,進一步加重了二疊紀末期火山噴發引起的全球溫室氣體增加。

另外,葉肉中的葉黃素、香豆酸和阿魏酸等對於食草動物以及昆蟲來說是一種很難消化且營養價值較低的化合物。“所以紫外線輻射的增加間接影響了陸地食物鏈,可能是導致二疊紀末陸地食草動物以及昆蟲大滅絕的主要原因。”劉鋒說。

相關:研究認為:臭氧層在二疊紀末期物種大滅絕期間被破壞

(神秘的地球uux.cn)據參考消息網(編譯/王海昉):英國《新科學家》周刊網站1月6日報道稱,人們一直懷疑,在2.5億年前二疊紀末期的物種大滅絕期間,大氣層高處保護生命免受紫外線傷害的臭氧層基本被破壞。如今,我們掌握了第一個直接證據。

德國明斯特大學的菲爾·賈丁及其同事證明,這一時期的花粉粒和孢子中的“防曬”化學物質的含量高於之前和之後時期。

賈丁說:“我們隻在某個時刻看到了這一點,而這剛好與二疊紀末期的滅絕同時發生。”

報道稱,大約90%的海洋物種和70%的陸地物種在二疊紀末期滅絕。有人稱之為“大滅絕”,據認為是由一段異常活躍的火山活動期造成的。熔岩流加熱其他岩石,包括煤炭,釋放出大量二氧化碳等氣體。這導致海洋酸化和全球變暖,進而導致海洋中氧氣含量低。

這解釋了為什麽海洋生物受到如此嚴重的打擊,但不太清楚為什麽這麽多陸地物種也滅絕了。一種可能性是,火山噴發釋放的鹵化碳破壞了臭氧層,就像20世紀用作製冷劑的氯氟烴那樣,導致高水平的有害紫外線。

此前的研究結果表明,當時形狀異常的花粉粒和孢子增多,這可能是因為紫外線引起突變。但賈丁說,這些異常也可能是火山噴發期間釋放的其他許多有毒物質造成的。

(责任编辑:雀斑)

支行副行長李凱萍說,網點對設施環境改造升級,並優先為老人辦理業務;行動不便的老人無法到網點辦理須由本人親自辦理的業務時,工作人員會上門服務。...[详细]

支行副行長李凱萍說,網點對設施環境改造升級,並優先為老人辦理業務;行動不便的老人無法到網點辦理須由本人親自辦理的業務時,工作人員會上門服務。...[详细] 緩解一些人存在的養老焦慮,保障老有所養,離不開金融行業的發展。...[详细]

緩解一些人存在的養老焦慮,保障老有所養,離不開金融行業的發展。...[详细] (資料圖片)在數字科技創新成果日新月異的今天,大數據信息已成為供給側的重要生產要素之一,高效規範的統一大市場成為使生產要素與各類資源暢通流動、公平競爭的重要載體。...[详细]

(資料圖片)在數字科技創新成果日新月異的今天,大數據信息已成為供給側的重要生產要素之一,高效規範的統一大市場成為使生產要素與各類資源暢通流動、公平競爭的重要載體。...[详细] 我們預計2024年各類投向基建資金較多,將成為保障基建發力的重要支持:首先,財政穩步發力,預算資金有保障。...[详细]

我們預計2024年各類投向基建資金較多,將成為保障基建發力的重要支持:首先,財政穩步發力,預算資金有保障。...[详细] △2023年4月11日,習近平總書記在廣東茂名高州市根子鎮柏橋村荔枝種植園,同現場技術人員親切交流。...[详细]

△2023年4月11日,習近平總書記在廣東茂名高州市根子鎮柏橋村荔枝種植園,同現場技術人員親切交流。...[详细] 為保障遊客市民安全,元旦假期前夕,哈爾濱組建冰雪季(冰雪大世界)服務保障專班、全市跨年夜和冰雪節開幕式安保工作專班。...[详细]

為保障遊客市民安全,元旦假期前夕,哈爾濱組建冰雪季(冰雪大世界)服務保障專班、全市跨年夜和冰雪節開幕式安保工作專班。...[详细] 相關視頻顯示,電梯內,一白衣眼鏡男子與黑衣長發女子抱在一起,男子不停撫摸女子頭發,隨後,二人走出電梯。...[详细]

相關視頻顯示,電梯內,一白衣眼鏡男子與黑衣長發女子抱在一起,男子不停撫摸女子頭發,隨後,二人走出電梯。...[详细] 不過需要指出的是,亞馬遜雲科技不會將AmazonBedrock做成類似應用市場那樣的模型商店,相反會選擇更高效、更低時延、更具備普惠價值的大模型...[详细]

不過需要指出的是,亞馬遜雲科技不會將AmazonBedrock做成類似應用市場那樣的模型商店,相反會選擇更高效、更低時延、更具備普惠價值的大模型...[详细] 對此,恒大汽車表示,公司於2023年10月5日向認購方發出回函,表示有意願與認購方針對擬議交易的方案所需的調整進行重新談判。...[详细]

對此,恒大汽車表示,公司於2023年10月5日向認購方發出回函,表示有意願與認購方針對擬議交易的方案所需的調整進行重新談判。...[详细] 在抓好已有的100個大豆、200個玉米整建製推進縣的基礎上,2024年再增加100個玉米、100個小麥和102個油菜整建製推進縣。...[详细]

在抓好已有的100個大豆、200個玉米整建製推進縣的基礎上,2024年再增加100個玉米、100個小麥和102個油菜整建製推進縣。...[详细]